ブログ

Blog

Blog

以下 WEBニュースからの抜粋です。

7月13日に放映開始となった日曜劇場『19番目のカルテ』(TBS)。松本潤さんの好演が話題を集める医療ドラマだが、第1話を見て多くの視聴者はある疑問を浮かべたのではないか。それは、「この医者、何者?」というものだ。 日本の高度医療は、内科や外科、小児科など18もの専門分野に細分化されており、分野ごとの医師が症状を診るのが一般的だ。一方でドラマでは、新設の「総合診療科」を舞台に患者と向き合う医師を主人公に据えた。

第1話では、骨折で入院中の高齢患者が「喉が痛い」と訴え、担当の整形外科医を困らせる。しかしそこに現れた松本潤さん演じる徳重晃は、「総合診療医」を名乗り、飄々と患者の訴えに耳を傾け始める――。 徳重医師は問診という武器を駆使し、病気だけでなく患者の心や生活背景まで踏み込んで“最善”を探っていく。まさに「病気ではなく人を診る」医療の体現者だ。 ■松本潤が演じた「病ではなく人を診る」総合診療医 第1話では、対照的な2人の患者が総合診療の真価を映し出した。ひとりは、整形外科で検査を受けるも原因不明の全身痛に苦しむ女性・黒岩百々(仲里依紗)だ。検査結果に異常はないと言われても痛みは消えず、不安も苛立ちも解消されない。

もうひとりは、骨折して入院中の横吹順一(六平直政)。骨折は順調に回復しているものの喉の痛みを訴え「医者なのに風邪も治せないのか」と怒りをぶつける。そんな彼に、専門外の症状へ十分対応できない整形外科の若手医師は恐縮するばかりだった。 忙殺される医師と言いたいことも言えない患者――。そんな不信の空気を一変させたのが総合診療医である徳重だ。徹底した問診を通じて患者それぞれの「痛み」の背景を探り、必要に応じて他科とも連携しながら、病名の陰に隠れた真の問題までケアしていく。

このように、総合診療とは、特定の臓器や疾患に限定せず、「人」そのものを包括的に診るという医療のあり方だ。患者の身体的な症状だけでなく、その家族構成、生活背景、地域文化まで含めて全体像を把握し、人々の健康な生活を支援することが重要な役割となっている。 ドラマで描かれる2つの症例はまさに総合診療の理念を体現しており、読者の方々も「現実にこうした医師がいたら……」と思わずにはいられなかったことだろう。「病気ではなく人を診る」とはどういうことか、ドラマは2つの症例を通じて具体的に示してみせた。実はこの理念こそ、いま医療現場で求められているものなのである。

■多疾患併存の時代、「総合診療」がなぜ必要か 私事で恐縮だが、筆者自身はいまも複数の疾病を一度に患い、複数の医療機関を受診している。医療費や時間的負担があり、痛感したのは、私の体の「全体を俯瞰して診てくれる医師」がいればということだ。もし当時総合診療医に相談できていれば、もっとスムーズに適切な医療にたどり着けたのではないか。 筆者の実感だが、同じように感じた経験がある患者は決して少なくないだろう。実際、日本は超高齢社会を迎え、複数の疾患を併せ持つ高齢患者が急増している。専門臓器ごとに分かれた従来型医療では対応しきれない「未分化」の症状も含め、総合的に診られる医師の重要性は増す一方だ。

ところが現状では、その受け皿が圧倒的に足りない。総合診療は厚労省の新専門医制度で2018年に基本領域へ加わったが、総合診療専門医の新規認定は年にわずか200〜300人前後にとどまる。 地域住民2000人につき1人の総合診療医が必要と考えると日本全体で約6万人が必要だが、とても追いついていないのが現状だ。筆者が所属する日本総合研究所の報告書(2025年6月)も、地域でプライマリ・ケアを担う総合診療医は将来的に数万人規模で不足すると指摘している。

さらに診療報酬面でも課題がある。出来高払い中心の現在の外来制度では、診療回数や処置の量を増やすほど収入が上がるため、どうしても「数をこなす」診療になりがちだ。 事実、厚生労働省の令和5(2023)年受療行動調査(確定数)によると、病院の外来患者1人当たりの診察時間は「5分〜10分未満」が40.9%と最も多く、次いで、「5分未満」が28.1%であり、約7割の病院で10分未満である。患者の心理や社会的背景まで汲み取る全人的な医療を志しても、時間が限られた診察現場では難しさがある。

総合診療医が増え、じっくり問診・診療しても経営が成り立つ環境へと転換しなければ、これからの高齢化社会において患者の健康課題の解決はますます遠いものになると思われる。 今後、わが国において重要な役割を果たすであろう総合診療医だが、日本では総合診療医が活躍しにくい制度上の障壁が存在する。その象徴が「標榜科」の問題だ。病院やクリニックの看板・広告に掲げる診療科名は医療法に基づくガイドラインで制限されており、「総合診療科」の院外標榜が現在認められていない。

他の基本領域(内科や外科、小児科など)は標榜可能なのに、総合診療科が標榜できない。このため、せっかく総合診療を専門に研鑽した医師も、診療所の開業時には「内科」や「小児科」を院外標榜するしかないのだ。 患者側から見ても、地域で総合診療医を見つけること自体が難しいというのが現状だ。ドラマのように「総合診療科」という看板を院内標榜として掲げている病院やクリニックは日本では多くない。前述の報酬制度の課題を含め、日本において総合診療を根付かせるために乗り越えるべき壁は多いと言わざるをえない。

■ドラマを他人事にせず、制度改革の後押しを ドラマ『19番目のカルテ』は、我々に極めて現実的な問題提起を突きつけている。それは、「自分や家族が患者になったとき、本当に必要な医療に無事たどり着けるだろうか」という問いでもある。 医師の専門分化が進みすぎて肝心の“かかりつけ医”が不在になっている日本の医療提供体制を、他人事と捉えてはいられない。総合診療の充実に向けては医療界だけでなく住民も当事者意識を持ち、議論を深めることが重要だ。

幸い、今回のドラマ放送を機に総合診療科への注目は一気に高まっている。「この医者が自分の町にもいたら」と願う声が国民から上がれば、標榜規制の緩和など制度改革への大きな原動力となるだろう。 医療制度とは本来、国民のニーズを映す鏡である。現場の奮闘を無駄にしないためにも、私たち一人ひとりが関心を寄せ、行動することで、“19番目のカルテ”をより現実のものにしていきたい。

総合診療専門医とか標ぼうとか

医療側の問題であって、

患者さんにはまるっきり関係ないことです。

患者さんがくれば、診る

ものすごくあたりまえのことです。

別に、総合診療専門医でなくても

標榜してなくても

医師であり、かかりつけ医なのです。

患者さんに一番身近な、信頼できるかかりつけ医は、

どんな訴えにも耳を傾けないといけません。

緊急の症状なのか

精密検査が必要なのか

専門医に紹介がいいのか

患者さんの病気をなおすのはもちろんのこと

心配をとってあげることが重要です

自分の得意分野しかみない医師は

かかりつけ医とは言えないのです。

ご高齢の方、認知症の方、体の不自由な方は

自分の症状から適切な病院を探すことができません

頭痛なら脳神経外科を探すんですか?

胸痛なら循環器内科を探すんですか?

ものわすれなら、認知症専門医を探すんですか?

指を包丁できったら、外科を探すんですか?

すべて、自分が信頼している総合診療かかりつけ医に

受診すればいいのです。

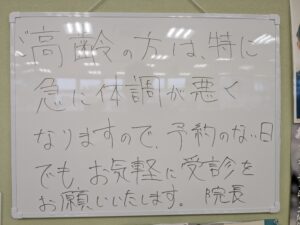

「体調が悪かったら、心配なことがあったら、

いつでもきてくださいね」といえる

総合診療かかりつけ医が日本中に拡がれば

地域医療は守られます。

かかりつけ医とは、患者さんにとって

自分の命を預けられる唯一無二の存在であるべきですから。